ঘূর্ণিঝড় কেন হয়?

- সিরাজুম মুনীর শ্রাবণ

বাংলাদেশ তার অবস্থানগত কারণে, সমতল আর নিচু ভূমি তার সাথে সাথে ঘনবসতির কারণে খুব সহজেই নানা সামুদ্রিক ঝড় বাংলাদেশকে কাবু করে ফেলতে পারে। ঘূর্ণিঝড়ের মূল কারনটা আসলে সমুদ্র। সাথে সাথে তো অবশ্যই স্থলভাগ আছে। আরও আছে সূর্য, বায়ুমণ্ডল, বায়ুমণ্ডলের ঘনত্বের তারতম্য, তাপমাত্রা, তাপমাত্রার হেরফের প্রভৃতি।

গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপ খাড়াভাবে পৃথিবীর উপর(বিষুব রেখা বরাবর) পড়ে। তাতে করে ঐ এলাকার বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা যায় বেড়ে। আর তাপমাত্রা বেড়ে গরম হয়ে যাওয়া বায়ু অন্য বায়ুর তুলনায় হয়ে যায় হালকা। তুলনামূলকভাবে ভারী বায়ুগুলোকে নিচে রেখে হালকা বায়ু গুলো উঠে যায় উপরে। এতে করে নিচের বায়ুমণ্ডলের বায়ুর চাপ যায় কমে। আশেপাশের এলাকার বায়ুর সাথে দেখা দেয় চাপের তারতম্য। আর এই দুই এলাকার চাপ সমান করতে সমুদ্র থেকে প্রবল বেগে ছুটে আসে বাতাস। আর সেই প্রবল বেগে ছুটে আসা বাতাসকেই আমরা বলি ঘূর্ণিঝড়।

তো এই যে গ্রীষ্মকালে সূর্যের তাপে বাতাস গরম হয়ে উপরের দিকে উঠে যায় সেটা কিন্তু সমুদ্রে নয়, স্থলভাগে। ডাঙ্গায়। তো সমুদ্র?সমুদ্রে গ্রীষ্মকাল নাই? সেখানে কি খাড়াভাবে সূর্যের আলো পড়ে না? সমুদ্রেও সূর্যের আলো পড়ে। সেখানকার বায়ুমণ্ডলও গরম হয়। তবে স্থলভাগের তুলনায় খুব অল্প। কেন? সমুদ্র আর স্থল এক জিনিস না। স্থলে আছে মাটি আর সমুদ্রে আছে পানি। সারা পৃথিবীর সব মাটির তুলনায় তিন গুন পানি আছে সমুদ্রে। আর সেই পানির রয়েছে একটি আশ্চর্য গুন। তা হল তাপকে ধরে রাখার ক্ষমতা। পৃথিবীর সকল জিনিসের চেয়ে পানি তাপ ধরে রাখতে পারে অনেক বেশি। সহজ কথায় পানিকে উত্তপ্ত করতেও সময় লাগে সবচেয়ে বেশি, আর তেমনি উত্তপ্ত পানিকে ঠাণ্ডা করতেও সময় লাগে বেশি। এক কেজি পানিকে তাপ দিয়ে তাপমাত্রা যে পরিমাণ বাড়ানো যায় ঠিক একই পরিমাণ তাপ লোহার উপর দিলে লোহার তাপমাত্রা পানির তুলনায় দশ গুন বৃদ্ধি পাবে। টিনের বেলায় বাড়বে বিশ গুন। সিসার বেলায় তিরিশ গুন।

‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶¨‡¶ø‡¶∞‡¶æ‡¶ü ‡¶ó‡ßҶ® ‡¶Ü‡¶õ‡ßᇕ§ ‡¶è‡¶ï’‡¶∂ ‡¶°‡¶ø‡¶ó‡ß燶∞‡ßÄ ‡¶∏‡ßᇶ≤‡¶∏‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡¶æ‡¶∏ ‡¶§‡¶æ‡¶™‡¶Æ‡¶æ‡¶§‡ß燶∞‡¶æ‡¶Ø‡¶º ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶¨‡¶æ‡¶∑‡ß燶™‡ßć¶≠‡ßLJ¶§ ‡¶π‡¶Ø‡¶º ‡¶Ü‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶è‡¶ï’‡¶∂ ‡¶°‡¶ø‡¶ó‡ß燶∞‡ßÄ ‡¶∏‡ßᇶ≤‡¶∏‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡¶æ‡¶∏‡ßá‡¶á ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶•‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶§‡¶∞‡¶≤ ‡¶Ö‡¶¨‡¶∏‡ß燶•‡¶æ‡¶Ø‡¶º‡•§ ‡¶è‡¶á ‡¶è‡¶ï‡¶∂ ‡¶°‡¶ø‡¶ó‡ß燶∞‡ßÄ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶∑‡ß燶™‡ßá ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶£‡¶§ ‡¶π‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡¶Ø‡¶º ‡¶™‡ß燶∞‡¶ö‡ßҶ∞ ‡¶§‡¶æ‡¶™ ‡¶∂‡ßㇶ∑‡¶£ ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶®‡ßᇶ؇¶º‡•§ ‡¶∂‡ßLJ¶£‡ßç‡¶Ø ‡¶°‡¶ø‡¶ó‡ß燶∞‡ßÄ ‡¶∏‡ßᇶ≤‡¶∏‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶è‡¶ï‡¶∂ ‡¶°‡¶ø‡¶ó‡ß燶∞‡ß涧‡ßá ‡¶™‡ß凶õ‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶Æ‡¶æ‡¶£ ‡¶§‡¶æ‡¶™ ‡¶∂‡ßҶ∑‡ßá ‡¶®‡ßᇶ؇¶º ‡¶è‡¶ï‡¶∂ ‡¶°‡¶ø‡¶ó‡ß燶∞‡ßÄ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶∑‡ß燶™‡ßá ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶£‡¶§ ‡¶π‡¶§‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶™ ‡¶∂‡ßҶ∑‡ßá ‡¶®‡ßᇶ؇¶º ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶Å‡¶ö ‡¶ó‡ßҶ®‡ßᇶ∞‡¶ì ‡¶¨‡ßᇶ∂‡¶ø‡•§‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶∞ ‡¶Ü‡¶∞‡¶ì ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶ø ‡¶ó‡ßҶ® ‡¶π‡¶≤ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶®‡¶°‡¶º‡¶æ‡¶ö‡¶°‡¶º‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ‡¶∞ ‡¶ï‡ß燶∑‡¶Æ‡¶§‡¶æ‡•§ ‡¶∏‡ßLJ¶∞‡ß燶؇ßᇶ∞ ‡¶§‡¶æ‡¶™‡ßá ‡¶â‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶≠‡¶æ‡¶ó‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶Ø‡¶ñ‡¶® ‡¶ó‡¶∞‡¶Æ ‡¶π‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶Ø‡¶º ‡¶§‡¶ñ‡¶® ‡¶∏‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶®‡¶°‡¶º‡ßᇶö‡¶°‡¶º‡ßá ‡¶ó‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶®‡¶ø‡¶ö‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶¨‡¶æ ‡¶Ü‡¶∂‡¶™‡¶æ‡¶∂‡ßᇶ∞ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶∞ ‡¶Æ‡¶æ‡¶ù‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶™ ‡¶õ‡¶°‡¶º‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶¶‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßᇕ§ ‡¶¨‡¶ø‡¶∂‡¶æ‡¶≤, ‡¶ó‡¶≠‡ßć¶∞ ‡¶∏‡¶Æ‡ßҶ¶‡ß燶∞‡ßᇶ∞ ‡¶¨‡ß燶؇¶æ‡¶™‡¶ï ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶∞ ‡¶§‡¶æ‡¶™‡¶ß‡¶æ‡¶∞‡¶£ ‡¶ï‡ß燶∑‡¶Æ‡¶§‡¶æ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶Ø‡¶º ‡¶Ö‡¶∏‡ßć¶Æ‡•§ ‡¶Ö‡¶™‡¶∞‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶∏‡ß燶•‡¶≤ ‡¶¨‡¶æ ‡¶°‡¶æ‡¶ô‡ß燶ó‡¶æ ‡¶®‡¶°‡¶º‡¶æ‡¶ö‡¶°‡¶º‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶æ, ‡¶§‡¶æ‡¶á ‡¶§‡¶æ‡¶™ ‡¶ì ‡¶õ‡¶°‡¶º‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶¶‡¶ø‡¶§‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶∞‡ßá ‡¶®‡¶æ‡•§

দেখা যায় পানির তাপ ধরে রাখে প্রচুর কিন্তু তাপমাত্রা বাড়ে সামান্য। আর স্থলভাগের তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা কম তাই তাপমাত্রা যায় বেড়ে। ভাত রান্না করার সময় ভাতের হাড়ি থেকে গরম বাষ্প যেমন উপরে উঠে যায় তেমনি স্থলভাগের গরম বায়ু উঠে যায় উপরে। সৃষ্টি হয় তাপমাত্রার হেরফের, চাপের হেরফের। এই হেরফের মেটাতে সমুদ্র থেকে ছুটে আসে বায়ু। আসে তো আসে প্রবল বেগে। সাথে নিয়ে আসে প্রচুর বৃষ্টি।

ঘূর্ণিঝড় যখন উপকারি

তো কাহিনী যদি এমনই হয়ে থাকে তাহলে তো আমাদের জন্য ঘূর্ণিঝড় খুবই দরকারি। আসলেই তাই। ঘূর্ণিঝড় (মৌসুমি বায়ু) আমাদের জন্য খুবই দরকারি। না হলে অত্যাধিক গরমে কিংবা অত্যাধিক শীতে আমাদের জীবন হয়ে যেত বসবাসের অনুপযোগী। অতিষ্ঠ। তাপমাত্রার ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যই তৈরি হয় ঘূর্ণিঝড়। হাজার হাজার ঘূর্ণিঝড় তৈরি হয় বছরে। বেশিরভাগ ই হয় সমুদ্রে। আর বেশিরভাগ সমুদ্রে উৎপন্ন হয়ে সমুদ্রেই শেষ হয়ে যায়। শুধু মাঝে মাঝে যখন ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব লোকালয় পর্যন্ত চলে আসে তখন সেটা আমাদের জন্য হয়ে উঠে অভিশাপ স্বরূপ।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে সমুদ্রের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের অবস্থানটা এমন যে এখানে ঘূর্ণিঝড় হওয়াটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশটা অন্য দেশের তুলনায় অবকাঠামোগত ভাবে অনেক দুর্বল। তাই সামান্য দুর্যোগ অল্পতেই ক্ষতি করে ফেলতে পারে আমাদের।

ঘূর্ণিঝড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রকৃতি বড় ছোট বাছ বিচার করে না। অনেক সম্পদশালী দেশেও ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। এমন কি ভিন গ্রহেও ঘূর্ণিঝড় হয়। শুধু এতটুকুই যা সম্পদশালী দেশগুলো তাদের অবকাঠামোগত সুবিধার কারণে খুব সহজেই দুর্যোগের প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারে। আর আমাদের বাংলাদেশের মত দেশের জন্য সেটা হয় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কারণ।

‡¶ï‡¶¶‡¶ø‡¶® ‡¶Ü‡¶ó‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡ßᇶ∞‡¶ø‡¶ï‡¶æ ‡¶Ø‡ßҶï‡ß燶§‡¶∞‡¶æ‡¶∑‡ß燶ü‡ß燶∞‡ßá ‡¶Ü‡¶ò‡¶æ‡¶§ ‡¶π‡¶æ‡¶®‡¶≤ ‡¶ï‡ß燶؇¶æ‡¶ü‡¶∞‡¶ø‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶§‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶∏‡¶Æ‡ß燶™‡¶¶‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ø‡ßá ‡¶™‡¶∞‡¶ø‡¶Æ‡¶æ‡¶£ ‡¶ï‡ß燶∑‡¶§‡¶ø ‡¶π‡¶Ø‡¶º‡ßᇶõ‡ßá ‡¶™‡ßɇ¶•‡¶ø‡¶¨‡ßć¶∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßá ‡¶è‡¶Æ‡¶®‡¶ü‡¶æ ‡¶π‡¶Ø‡¶º ‡¶®‡¶ø‡•§ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶ò‡ßLJ¶∞‡ß燶£‡¶ø‡¶ù‡¶°‡¶º‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡ßҶɇ¶ñ‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡¶•‡¶æ ‡¶§‡ßã ‡¶¨‡¶≤‡ßá ‡¶∂‡ßᇶ∑ ‡¶ï‡¶∞‡¶æ ‡¶Ø‡¶æ‡¶Ø‡¶º ‡¶®‡¶æ‡•§ ‡¶è‡¶ï ‡ß߇ß؇ß≠‡ß¶ ‡¶∏‡¶æ‡¶≤‡ßᇶ∞ ‡¶ò‡ßLJ¶∞‡ß燶£‡¶ø‡¶ù‡¶°‡¶º‡ßá ‡¶Æ‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ó‡ßᇶõ‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶Ø‡¶º ‡¶™‡¶æ‡¶Å‡¶ö ‡¶≤‡¶ï‡ß燶∑‡ßᇶ∞ ‡¶Æ‡¶§ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑‡•§ ‡¶™‡ßɇ¶•‡¶ø‡¶¨‡ßć¶∞ ‡¶á‡¶§‡¶ø‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßá ‡¶è‡¶ï ‡¶¶‡ßҶ∞‡ß燶؇ßㇶó‡ßá ‡¶è‡¶§ ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶£‡¶π‡¶æ‡¶®‡¶ø ‡¶ï‡¶ñ‡¶®‡ßã ‡¶ï‡ßㇶ•‡¶æ‡¶ì ‡¶π‡¶Ø‡¶º ‡¶®‡¶ø‡•§ ‡ß߇ß؇ß؇ßß ‡¶∏‡¶æ‡¶≤‡ßá ‡¶π‡¶Ø‡¶º‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤ ‡¶Ü‡¶∞‡ßᇶü‡¶æ ‡¶¨‡¶°‡¶º ‡¶ß‡¶∞‡¶®‡ßᇶ∞ ‡¶ò‡ßLJ¶∞‡ß燶£‡¶ø‡¶ù‡¶°‡¶º‡•§ ‡¶¶‡ßᇶ°‡¶º ‡¶≤‡¶ï‡ß燶∑‡ßᇶ∞ ‡¶â‡¶™‡¶∞‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶æ‡¶Ø‡¶º ‡¶¶‡ßŇ¶á ‡¶≤‡¶ï‡ß燶∑ ‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßҶ∑ ‡¶Æ‡¶æ‡¶∞‡¶æ ‡¶ó‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤ ‡¶§‡¶æ‡¶§‡ßᇕ§ ‡¶ï’‡¶¨‡¶õ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ó‡ßá ‡¶π‡¶≤ “‡¶∏‡¶ø‡¶°‡¶∞”. ‡•§. ‡¶§‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶ï‡¶ø ‡¶ï‡ß燶∑‡¶§‡¶ø‡¶ü‡¶æ‡¶á ‡¶®‡¶æ ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶π‡¶Ø‡¶º‡ßᇶõ‡ßᇕ§ ‡¶ï‡¶¶‡¶ø‡¶® ‡¶Ü‡¶ó‡ßá ‡¶¨‡ß燶∞‡¶æ‡¶π‡ß燶Ƈ¶®‡¶¨‡¶æ‡¶°‡¶º‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶π‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶ó‡ßᇶ≤ ‡¶ü‡¶∞‡ß燶®‡ßᇶ°‡ß㇕§ ‡¶∏‡¶æ‡¶Æ‡ß燶™‡ß燶∞‡¶§‡¶ø‡¶ï ‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡ßá ‡¶π‡¶≤ “‡¶Æ‡¶π‡¶æ‡¶∏‡ßᇶ®”‡•§

এমনটা যে প্রতিদিনই হয়

ঘূর্ণিঝড় তো বেশিরভাগ সময়ই হয় বৈশাখ মাসে বা তার আশেপাশের কটা মাসে। অন্য মাসে তেমন একটা হয় না। প্রধান কারণটা যেহেতু তাপমাত্রার তারতম্য তবে কি অন্য মাস গুলোতে তাপের তারতম্য হয় না? সূর্য উঠে না? অন্য মাসগুলোতেও সূর্য উঠে। তাপের তারতম্যও হয়। আর সেই তারতম্যের কারণে সাগর থেকে বাতাসও ছুটে আসে। তবে সেটা গ্রীষ্মের প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ের মত ভয়াবহ হয় না। আর একারণেই প্রতিদিন বিকেলে সমুদ্রপাড়ে দাঁড়ালে দেখা যায় সমুদ্র থেকে শো শো করে বাতাস ছুটে আসছে। এমনটা হবার কারণও আছে। গ্রীষ্মকালে বিষুবরেখা বরাবর লম্বভাবে সূর্যকিরণ পড়ে। তাতে মাটি তেতে উঠে প্রচুর। অন্যান্য সময় গুলোতে গ্রীষ্মের মত এত তীব্র তেজের সূর্যকিরণ পতিত হয় না। এই ব্যাপারটা যদি সবসময় সুস্থিত সুশৃঙ্খল ভাবে হত তবে কখনোই কোনও সমস্যা হত না।

শীতকালে ঘটে তার উল্টোটা

‡¶Ü‡¶ó‡ßá‡¶á ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¶‡ßᇶñ‡ßᇶõ‡¶ø ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶ó‡¶∞‡¶Æ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá ‡¶π‡¶≤‡ßá ‡¶Ø‡ßᇶƇ¶® ‡¶§‡ßҶ≤‡¶®‡¶æ‡¶Æ‡ßҶ≤‡¶ï‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶Ö‡¶ß‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡¶Æ‡¶Ø‡¶º‡ßᇶ∞ ‡¶™‡ß燶∞‡¶Ø‡¶º‡ßㇶú‡¶® ‡¶§‡ßᇶƇ¶®‡¶ø ‡¶ó‡¶∞‡¶Æ ‡¶™‡¶æ‡¶®‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶†‡¶æ‡¶£‡ß燶°‡¶æ ‡¶ï‡¶∞‡¶§‡ßá‡¶ì ‡¶™‡ß燶∞‡¶Ø‡¶º‡ßㇶú‡¶® ‡¶Ö‡¶ß‡¶ø‡¶ï ‡¶∏‡¶Æ‡¶Ø‡¶º‡ßᇶ∞‡•§ ‡¶∂‡ß涧‡¶ï‡¶æ‡¶≤‡ßá ‡¶°‡¶æ‡¶ô‡ß燶ó‡¶æ ‡¶§‡¶æ‡¶∞ ‡¶ú‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßã ‡¶§‡¶æ‡¶™ ‡¶¨‡¶ø‡¶≤‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶¶‡¶ø‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶§‡¶æ‡¶∞‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶∞‡¶ø ‡¶†‡¶æ‡¶£‡ß燶°‡¶æ ‡¶π‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶™‡¶°‡¶º‡ßᇕ§ ‡¶§‡¶æ‡¶§‡ßá ‡¶ï‡¶∞‡ßá ‡¶∏‡¶Æ‡ßҶ¶‡ß燶∞‡ßᇶ∞ ‡¶â‡¶™‡¶∞‡¶ï‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶∏ ‡¶°‡¶æ‡¶ô‡ß燶ó‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶∏‡ßᇶ∞ ‡¶§‡ßҶ≤‡¶®‡¶æ‡¶Ø‡¶º ‡¶π‡¶Ø‡¶º‡ßá ‡¶â‡¶†‡ßá ‡¶π‡¶æ‡¶≤‡¶ï‡¶æ‡•§ ‡¶Ü‡¶∞ ‡¶§‡¶æ‡¶á ‡¶è‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶°‡¶æ‡¶ô‡ß燶ó‡¶æ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶∏ ‡¶∏‡¶Æ‡ßҶ¶‡ß燶∞‡ßá ‡¶Ø‡¶æ‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶™‡¶æ‡¶≤‡¶æ‡•§ ‡¶â‡¶≤‡¶ü‡ßã ‡¶ò‡¶ü‡¶®‡¶æ! ‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂‡ßᇶ∞ ‡¶ï‡ß燶∑‡ßᇶ§‡ß燶∞‡ßá ‡¶Æ‡ßㇶü‡¶æ‡¶Æ‡ßㇶü‡¶ø‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá (‡¶™‡ßҶ∞‡ßㇶ™‡ßҶ∞‡¶ø ‡¶®‡¶æ) ‡¶è‡¶á ‡¶¨‡¶æ‡¶§‡¶æ‡¶∏ ‡¶â‡¶§‡ß燶§‡¶∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¶‡¶ï‡ß燶∑‡¶ø‡¶£ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï‡ßá ‡¶™‡ß燶∞‡¶¨‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶§ ‡¶π‡¶Ø‡¶º‡•§ ‡¶â‡¶§‡ß燶§‡¶∞‡ßá ‡¶∞‡¶Ø‡¶º‡ßᇶõ‡ßá ‡¶Ö‡¶®‡ßá‡¶ï ‡¶†‡¶æ‡¶®‡ß燶°‡¶æ ‡¶¨‡¶∞‡¶´‡ßᇶ∞ ‡¶π‡¶ø‡¶Æ‡¶æ‡¶≤‡¶Ø‡¶º (‡¶¨‡¶æ‡¶Ç‡¶≤‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∂ ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¨‡ßᇶ∂ ‡¶è‡¶ï‡¶ü‡¶æ ‡¶¶‡ßLJ¶∞‡ßá ‡¶®‡¶Ø‡¶º) ‡•§. ‡¶§‡¶æ‡¶á ‡¶π‡¶ø‡¶Æ‡¶æ‡¶≤‡¶Ø‡¶º‡ßᇶ∞ ‡¶¶‡¶ø‡¶ï ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶Ü‡¶∏‡¶æ ‡¶π‡¶æ‡¶ì‡¶Ø‡¶º‡¶æ‡¶ï‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¨‡¶≤‡¶ø “‡¶π‡¶ø‡¶Æ‡ßᇶ≤ ‡¶π‡¶æ‡¶ì‡¶Ø‡¶º‡¶æ”‡•§

আসলে পৃথিবী যদি স্থির থাকত, নিজের অক্ষের উপর না ঘুরত তবে বাতাসটা ঠিক ঠিক উত্তর দিক থেকেই আসতো। দক্ষিণের বাতাস ও আসতো দক্ষিণ দিক থেকেই। কিন্তু পৃথিবী প্রতিনিয়ত তার অক্ষের উপর ঘুরছে। পৃথিবীর এই ঘূর্ণন বেগ বাতাসের বেগকেও প্রভাবিত করে। সে জন্যই উত্তরের আর দক্ষিণের বাতাস সামান্য বাঁকা (কোণাকোণি) হয়ে আসে। উত্তরের হাওয়া আসে উত্তর-পূর্ব দিক থেকে আর দক্ষিণেরটা আসে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারণে কেন এমনটা হয় সেটাও মজার জিনিস। তবে সেটা গিয়ে পড়বে পদার্থবিদ্যার ঘাড়ে। আপাতত সেই গল্প থাক।

‡¶ò‡ßLJ¶∞‡ß燶£‡¶ø‡¶ù‡¶°‡¶º‡ßᇶ∞ “‡¶ò‡ßLJ¶∞‡ß燶£‡¶ø”‡¶ü‡¶æ ‡¶ï‡¶ø‡¶≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶π‡¶Ø‡¶º?

গরম হালকা বায়ু উপরে উঠে যাবার ফলে সেখানকার বায়ুর যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা পূরণ করার জন্য চারদিক থেকে বায়ুরা ছুটে আসতে থাকে। পৃথিবীর ঘূর্ণন গতির কারণে বায়ুর এই প্রবাহ ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয়। স্তম্ভের মত হয়ে কাল্পনিক একটি অক্ষকে কেন্দ্র করে ঘুরে। এটাই ঘূর্ণির মূল। প্রবল বেগে ছুটে আসা বায়ু কেন্দ্রে(অক্ষের দিকে) প্রবেশ করে সংকুচিত হয়। ফলে বায়ুর উষ্ণতা আরও বৃদ্ধি পায়। উষ্ণতা বেড়ে গেলে বায়ু উঠে যায় উপরে। এভাবে বাতাস পর্যায়ক্রমে উপরে উঠতে থাকে। তাতে ঘূর্ণন আরও জোরালো হয়। বাইরে থেকে বাতাস যখন ভিতরে প্রবেশ করতে থাকে মানে অক্ষের কাছাকাছি যেতে থাকে তখন সমগ্র ব্যাবস্থাটির ঘূর্ণন গতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়।

এর একটা সহজ ব্যাখ্যা- কেও যদি দুই হাতে ভারী বস্তু ধরে দুই হাত প্রসারিত করে ঘুরতে থাকে এবং কিছুক্ষণ পর হাত দুটো ভাজ করে ফেলে তখন তার ঘূর্ণন গতি বৃদ্ধি পায়। কারণ তখন ঘূর্ণন ভরবেগ অপরিবর্তিত রাখবার জন্য সেটা অপরিহার্য। এটাই কৌণিক ভরবেগ।

এই ঘূর্ণির ভিতরে যাই পড়ে তাই নিয়ে যায় লণ্ডভণ্ড করে। মাঝে মাঝে এই ঘূর্ণি এমন শক্তিশালী হয় যে দশ তলা বাড়ি পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। একটি সাধারণ টর্নেডোতে যে পরিমাণ শক্তি থাকে তা কয়েক হাজার হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও শক্তিশালী।

ঘূর্ণিঝড়ের সাথে জড়িয়ে আছে বিশাল বিশাল ঢেউ

ঘূর্ণিঝড় যত বেশি তীব্রতর হবে সমুদ্রের ঢেউও তত বেশি তীব্রতর হবে। তাছাড়া একটানা অনেকক্ষণ ধরে বাতাস বইলে ঢেউ হবে আরও তীব্রতর। পর্যায়ক্রমিকতার জন্য এমনটা হয়। আবার ঝড় বেশি পরিমাণ এলাকা নিয়ে হলে তার জন্যও ঢেউয়ের তীব্রতা বাড়ে। সমুদ্রের ঢেউ ঘূর্ণি এলাকা থেকে বেরিয়ে ঘূর্ণির বেগ থেকে তিন-চার গুন বেশি দ্রুতিতে সামনে এগোয়। ঘূর্ণিঝড় চলে আসার আগেই তীরে এসে পৌঁছে যায় ঢেউ। আর এই ঢেউ থেকেই অনেক সময় পাওয়া যায় ঘূর্ণিঝড়ের আগাম খবর। এখন স্যাটেলাইটের যুগ। স্যাটেলাইটের সাহায্যে খুব সহজেই ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি সনাক্ত করা যায়। মাত্র একটা স্যাটেলাইট হাজারটা আবহাওয়া কেন্দ্র থেকেও শক্তিধর!

হরেক রকম নাম

আমরা বিভিন্ন সময় এই দুর্যোগের বিভিন্ন নাম শুনতে পাই। যেমন টর্নেডো, সাইক্লোন, টাইফুন, হারিকেন, তুফান ইত্যাদি। আসলে এই সবগুলো একই জিনিস। পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় এই ঘূর্ণিঝড়ের ভিন্ন ভিন্ন নাম। চীন সাগরে চীন ও জাপানের আশেপাশে এটি টাইফুন নামে পরিচিত। এটি সম্ভবত চীনা শব্দ টাই-ফেং থেকে এসেছে। যার অর্থ প্রচণ্ড বাতাস। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে আমেরিকার কাছাকাছি আটলান্টিক মহাসাগরের এলাকায় এটি হারিকেন নামে পরিচিত। এবং বঙ্গোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও আরব সাগর এলাকায় এটি সাইক্লোন নামে পরিচিত। বাংলার মানুষেরা অনেক সময় তুফান বলে ডাকে। টাইফুন থেকেই সম্ভবত তুফান শব্দটি এসেছে। এক ধরনের সাইক্লোনের নাম টর্নেডো। অল্পস্থান জুড়ে থাকা প্রবল বেগের ঘূর্ণিকে বলে টর্নেডো।

বাঁচার উপায়

সরাসরি বলতে গেলে ঘূর্ণিঝড় ঠেকানোর কোনও উপায় নাই। প্রকৃতির এতবড় শক্তির কাছে মানুষ একদমই অসহায়। বিজ্ঞানিরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন। মেঘকে কাজে লাগিয়ে, গাছকে কাজে লাগিয়ে, নানা রসায়ন ছিটিয়ে। লাভ হচ্ছে না তেমন। দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে সকলের ঐক্যবদ্ধতা, সাহায্যের মনোভাব, পারস্পরিক সহাবস্থানই পারে দ্রুত বিপদ কাটিয়ে উঠতে।

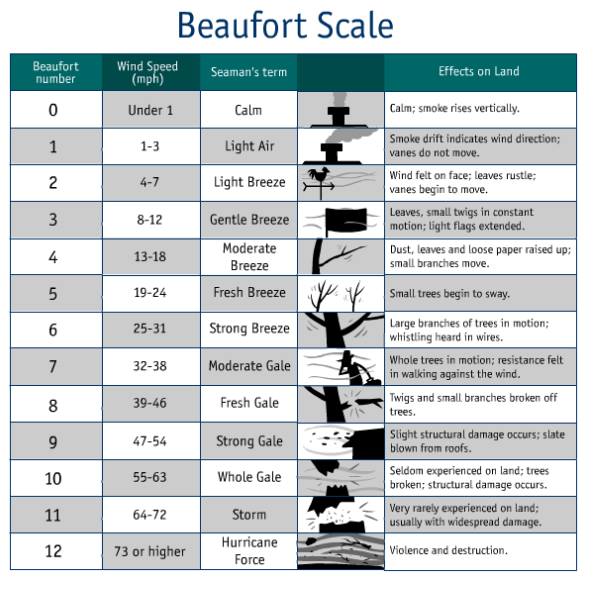

আবহাওয়ার সতর্কতায় বিউফোর্ট স্কেল

‡¶Ü‡¶Æ‡¶∞‡¶æ ‡¶¨‡¶∞‡ß燶§‡¶Æ‡¶æ‡¶®‡ßá ‡¶Ü‡¶¨‡¶π‡¶æ‡¶ì‡¶Ø‡¶º‡¶æ ‡¶Ø‡ßá ‡¶∏‡ß燶ï‡ßᇶ≤‡ßá ‡¶π‡¶ø‡¶∏‡¶æ‡¶¨ ‡¶ï‡¶∞‡¶ø, ‡¶∏‡¶æ‡¶á‡¶ï‡ß燶≤‡ßㇶ®‡ßᇶ∞ ‡¶§‡ß涨‡ß燶∞‡¶§‡¶æ ‡¶∏‡¶Ç‡¶ï‡ßᇶ§ ‡¶Ø‡ßᇶ≠‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶™‡¶æ‡¶á, ‡ßß ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡ß߇߮ ‡¶®‡¶Ç ‡¶™‡¶∞‡ß燶؇¶®‡ß燶§ ‡¶Ø‡ßá ‡¶π‡¶ø‡¶∏‡¶æ‡¶¨‡ßá ‡¶Ü‡¶Æ‡¶æ‡¶¶‡ßᇶ∞‡¶ï‡ßá ‡¶∏‡¶Ç‡¶ï‡ßᇶ§ ‡¶¶‡ßᇶ؇¶º‡¶æ ‡¶π‡¶Ø‡¶º ‡¶∏‡ßᇶü‡¶ø ‡¶§‡ßà‡¶∞‡¶ø ‡¶ï‡¶∞‡ßᇶõ‡¶ø‡¶≤‡ßᇶ® ‡¶´‡ß燶∞‡¶æ‡¶®‡ß燶∏‡¶ø‡¶∏ ‡¶¨‡¶ø‡¶â‡¶´‡ßㇶ∞‡ß燶ü(Beaufort) ‡¶®‡¶æ‡¶Æ‡ßá ‡¶è‡¶ï‡¶ú‡¶® ‡¶®‡ß凶¨‡¶æ‡¶π‡¶ø‡¶®‡ßć¶∞ ‡¶è‡¶°‡¶Æ‡¶ø‡¶∞‡¶æ‡¶≤‡•§ ‡¶Ü‡¶ú ‡¶•‡ßᇶï‡ßá ‡¶¶‡ßÅ’‡¶∂ ‡¶¨‡¶õ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ó‡ßá, ‡¶Ü‡¶¨‡¶π‡¶æ‡¶ì‡¶Ø‡¶º‡¶æ‡¶∞ ‡¶¨‡ßá‡¶ó ‡¶Æ‡¶æ‡¶™‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ß‡ßҶ®‡¶ø‡¶ï ‡¶Ø‡¶®‡ß燶§‡ß燶∞‡¶™‡¶æ‡¶§‡¶ø ‡¶Ü‡¶¨‡¶ø‡¶∑‡ß燶懶∞ ‡¶π‡¶¨‡¶æ‡¶∞ ‡¶Ü‡¶ó‡ßᇶᇕ§

এই স্কেলের সাহায্যে কোনো প্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্য ছাড়াই বাতাসের বেগ নির্ণয় করা যায়। হাওয়ার দিক-বেগের কথা সবচে বেশি জানতে হয় নৌকার মাঝিদের জাহাজের নাবিকের। সেই তাগিদেই হয়তো তিনি এটা তৈরি করেছিলেন। এই স্কেলে শূণ্য থেকে বার পর্যন্ত অংক দিয়ে হাওয়ার বেগের তীব্রতা বোঝানো হয়। আবহাওয়াবিদরা এখনও এই স্কেল ব্যাবহার করেন।

তার স্কেল অনুসারে সমুদ্রের নানা লক্ষণ দেখে হাওয়ার বেগ বুঝা যেত। পরবর্তীতে একেই সংশোধন করে ডাঙ্গার হাওয়ার বেগ মাপার তালিকাও তৈরি হয়েছে। এই তালিকার সাহায্যে কোনো প্রকার যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই ধোয়া, গাছের পাতা, গাছের ডাল অথবা ঝুলন্ত তার কিংবা কাগজের টুকরা, ধুলাবালি বা সেই বাতাসের প্রতিকূলে চলাতে বাতাসের প্রতিক্রিয়া ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে খুব সহজেই বাতাসের বেগ নির্ণয় করা যায়।

যেমন- যদি গাছের পাতা দুলে তবে ঝড়ের বেগ ঘন্টায় ৪-৭ মাইল। আর এটি ২ নম্বর সংকেত।যদি গাছের ছোট ডাল নড়ে তবে গতিবেগ ঘন্টায় ১৩-১৮ মাইল। ৪ নম্বর সঙ্কেত।আর যদি গাছ থেকে কচি ডাল ভেঙ্গে পড়ে তবে সে ঝড়ের বেগ ঘন্টায় ৩৯-৪৬ মাইল। ৮ নম্বর সঙ্কেত।যদি বড় গাছ পালা উপড়ে যায় তবে ১০ নম্বর। গতিবেগ ঘন্টায় ৫৫-৬৩ মাইল।

তথ্যসুত্র

সাগরের রহস্যপুরী : আব্দুল্লাহ আল-মুতী

মেঘ বৃষ্টি রোদ : আব্দুল্লাহ আল-মুতী

শিশু বিশ্বকোষ : ৩য় খণ্ড ও ৫ম খণ্ড