যেভাবে লেখক হয়ে উঠি : ভি এস নাইপল

- শিল্পসাহিত্য ডেস্ক

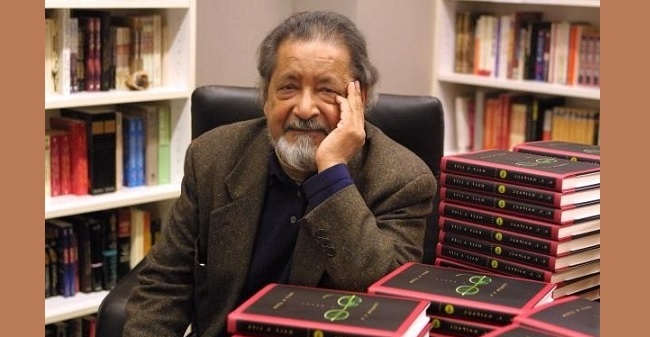

ভি এস নাইপল নোবেলজয়ী লেখক। তিনি ইংরেজি ভাষায় উপন্যাস, ভ্রমণ কাহিনী এবং প্রবন্ধ রচনা করেছেন। প্রায় পঞ্চাশ বছরের লেখালেখির জীবনে ফিকশন, নন-ফিকশন মিলিয়ে তার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিরিশটির বেশি। তার বিখ্যাত রচনার মধ্যে রয়েছে- এ হাউজ অব মিস্টার বিশ্বাস, ইন এ ফ্রি স্টেট, এ বেন্ড ইন দ্য রিভার, দ্য এনিগমা অব অ্যারাইভাল, এ ওয়ে ইন দ্য ওয়ার্ল্ড, আরলি ত্রিনিদাদ নভেলস। নোবেল কমিটি নাইপলের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছে, ‘তার লেখা ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে নতুন আঙ্গিকে আমাদের সামনের তুলে ধরার প্রয়াস পায়। তার লেখায় ঐতিহ্যের মোড়কে ঢাকা আধুনিক মানসিকতাই।’

নাইপল ১৯৭১ সালে বুকার এবং ২০০১ সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। ‘অন বিইং এ রাইটার’ শিরোনামের তার এই প্রবন্ধটি ১৯৮৭ সালের ২৩ এপ্রিল নিউ ইয়র্ক বুক রিভিউতে প্রকাশিত হয়। এটি অনুবাদ করেছেন আফসানা বেগম।

সত্যিই জানি না কী করে আমি লেখক হয়ে উঠলাম। এই পেশায় অগ্রগতির পথে নির্দিষ্ট কিছু দিন-তারিখ আমি উল্লেখ করতে পারি বটে। কিন্তু তারপরেও পুরো বিষয়টি ধোঁয়া ধোঁয়াই রয়ে যাবে। কারণ প্রক্রিয়াটি রহস্যময়, যেমন ধরা যাক, লেখক হতে গেলে— সবচেয়ে প্রথমে থাকতে হবে লেখক হওয়ার বাসনা, নিজেকে অন্যদের থেকে পৃথক ভাবার কিংবা লেখক হিসেবে পরিচিত হওয়ার পরিকল্পনা। কী নিয়ে লিখব সেটা ভাবার অনেক অনেক আগেই ওই দৃঢ় ইচ্ছেটুকু থাকা জরুরি।

১৯৫০ সালে অক্সফোর্ডে প্রথম বর্ষে পড়ার সময়টা আমার মনে পড়ে, অনেক দূর হেঁটে যেতাম আমি, মনে পড়ে ওই রাস্তাগুলো, হেমন্তের ঝরা পাতা বিছানো, শুকনো পাতায় আলোড়ন তুলে গাড়ি আর ট্রাকগুলো দ্রুত ছুটে যেত—সেদিকে তাকিয়ে আমি ভাবতে থাকতাম কী নিয়ে লেখা যায়। লেখক হব বলে অক্সফোর্ডে ঢোকার চেষ্টায় স্কলারশিপ বাগানোর জন্য কতই না কষ্ট করেছি। কিন্তু তখন আমি খোদ অক্সফোর্ডে, অথচ জানি না কী নিয়ে লেখা শুরু করব। তখন যেন আমাকে কিছু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল, নিশ্চিত জানি, লেখবার জন্য ওরকম হন্যে হয়ে না ঘুরলে আমার হয়তো কখনও লেখাই হতো না। মনের মধ্যে সেই ইচ্ছেটা লালন করে চলা ছিল যেমন আনন্দদায়ক তেমনই লোভনীয়—মস্কো থেকে ফিরে যাবার সময়ে নেপোলিয়নের সৈন্যদের জন্য যেমন লোভনীয় ছিল ঘুম।

একখানে বসে একটা বই লিখে ফেলার ব্যাপারটা আমার কাছে হঠাৎ খুব মেকি মনে হতো। আজ এত বছর পরেও সেই অনুভূতিটা আমাকে কখনও আচ্ছন্ন করে রাখে, আমি যখন একটা লেখা শুরু করি—তার মানেই হলো আমি কিছু সাজানো আর বানানো কাজের ব্যাপারে ভাবছি। মাথায় সব সময় কোনো নির্দিষ্ট কাহিনি বা ঘটনা থাকে না। আবার বলতে গেলে মাথায় অনেক কিছুই হয়ত থাকে; তেমন কিছু না ভেবেই আমি সম্পূর্ণ কল্পনা থেকে কোনো কাহিনির শুরুটা লিখে ফেলি; লিখতে থাকি যতক্ষণ কোনো গন্তব্য না পাই—সেই সাজানো ঘটনার ভেতর দিয়ে এগোতে থাকি—একসময় সেটা আমাকে ঘায়েল করে ফেলে, আর তারপর আমার সারা জীবনের অর্জিত অভিজ্ঞতায় আমি অজানার উদ্দেশে রওনা দেই। আর এখনও এটাই সবচেয়ে রহস্যময়—সাজানো, বানানো, কৃত্রিম কতগুলো বিষয়কে আশ্রয় করে একজনকে তার আত্মার, হৃদয়ের আর স্মৃতি ভাণ্ডারের গভীরতম অনুভূতি খুঁজে বের করতে হবে এবং তাকে স্পর্শও করতে হবে।

সাহিত্যের সবরকম ক্ষেত্রই আসলে কৃত্রিম, আর সেগুলো ক্রমাগত বদলে যেতে থাকে, বদলায় সংস্কৃতির নতুন ধারা আর আমেজের সাথে তাল মেলাতে গিয়ে। ধরা যাক, সাহিত্য বোদ্ধা একজন মানুষ একটি মঞ্চনাটক লিখবে বলে ভাবল; তাকে তখন কিছু কল্পনা সাজাতে হবে যেটা বলতে গেলে আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না—কাহিনিটা বিভিন্ন দৃশ্যে আর ছোট ছোট পালায় ভাগ করে নিতে হবে; হয়তো সাদা কাগজে একের পর এক লাইন লিখে যেতে হবে না, কিন্তু অভিনেতার কাছে স্পষ্ট করে তুলতে পালার একেকটা অংশ বর্ণনা করতে হবে ঠিকই। মঞ্চনাটক লিখেছেন, এমন একজনের কাছে জেনেছি, নাটকের দৃশ্যের পর দৃশ্য সাজাতে গিয়ে তিনি নিজেকে সেই নাটকের সামনের সারিতে বসা একজন দর্শক হিসেবে কল্পনা করেন।

আগেকার দিনে যখন রেডিও বা রেকর্ড ছিল না, ছাপানো কাগজ যে যুগে রাজত্ব করত, তখন কেউ চাইলে একটা কাহিনিকে এমনভাবে সাজাতে পারত যেন সেটি অনেকগুলো ভাগে ভাগ হয়ে যায় আর মাসের পর মাস ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকে, এভাবে ভল্যিউমের পর ভল্যিউম হয়ে যেত। তারও আগে, লেখা হয়েছিল গীতিকবিতা অথবা গীতিনাট্য, কখনও ছন্দ মেলানো, কখনও আবার ছন্দবিহীন; এমনকি গীতিমহাকাব্যও।

এর সবকিছুই এখন আমাদের চোখে কৃত্রিম, কিন্তু আজকের আধুনিক উপন্যাসকে যেমন পাঠকের কাছে বাস্তব বলে মনে হয়, সে সময়ে গীতিনাট্যকেও দর্শকের কাছে তেমনই বাস্তব মনে হতো। প্রকৃতপক্ষে উপন্যাসমাত্রই কৃত্রিম, কৃত্রিম তার কাহিনির সরলতা কিংবা জটিলতায়, বানানো দৃশ্যকল্পে, সাধারণ জীবনযাপনের ছন্দে কোনো সংকট এবং তার থেকে উত্থানের ধারাবাহিক বর্ণনায়। আমি আসলে খুব সরাসরি বলতে চাচ্ছি যে, এই কৃত্রিমতার অনুভূতি লেখালেখির শুরু থেকেই আমার ভেতরে কাজ করত, যখন আমি লিখতে শুরু করতাম, ভাবতাম আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কোন অংশকে সেই লেখার আওতায় কী করে ফেলা যায়—বলতে গেলে, নিজের স্মৃতির ভেতরে পাগলের মতো হাতড়ে বেড়াতাম, পইপই করে খুঁজতাম কী করে সাহিত্যের ওই ক্ষেত্রটিতে সাজানো ঘটনার আবহে আমার অর্জিত কোনো অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে দিতে পারি।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট রূপে বিন্যাস বা নির্মাণের প্রয়োজন: অভিজ্ঞতাকে সেখানে মিশিয়ে দিতে হবে সাবলীলভাবে, যেন অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু কিছু কিছু নির্মাণের ক্ষেত্রে, যেমন—কাপড়চোপড়ের ফ্যাশনের ক্ষেত্রে এই কৃত্রিমতার ব্যাপারটা মাঝে মধ্যে চরমে পৌঁছায়। আর তখন সেখানে নিজস্ব অভিজ্ঞতার প্রতিফলনে তাকে আরও তীক্ষ্ণ করার পরিবর্তে অনেক বেশি কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়, গাঁজাখুরি কল্পনার ভারে বিষয়টি তখন হয়ে দাঁড়ায় একটা বোঝার মতো। ট্রলোপ (ইংরেজ ঔপন্যাসিক অ্যান্থনি ট্রলোপ—অনুবাদক) যেমন কাল্পনিক একটা পরিস্থিতির অবতারণা করতেন—তিনি ছিলেন রীতিমতো একজন সমাজ গবেষক, সমাজ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের কর্মদক্ষতা সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল প্রখর, বলা যেতে পারে সেই জ্ঞানের গভীরতা ছিল ডিকেন্সের (ইংরেজ লেখক চার্লস ডিকেন্স—অনুবাদক) চেয়েও বেশি, যেন এক মোহিনী শক্তি। অথচ ট্রলোপ, যিনি কিনা অকল্পনীয় পরিস্থিতি তৈরি করতেন, তাকে নিয়ে আমার এক ধরনের সমস্যা আছে, তার লেখার প্রারম্ভিক কয়েকটি পাতায় যে সামাজিক চিন্তা এবং দার্শনিক মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়, তার সাথে মিলিয়ে পরে উদ্ভূত সেই জটিল পরিস্থিতির জট ধীরে ধীরে খোলা সহজ নয়। ঠাকরের (ভারতীয় বংশদ্ভূত ইংরেজি ভাষার সাহিত্যিক উইলিয়াম ঠাকরে—অনুবাদক) লেখার বিষয়েও আমার একই কথা বলার আছে—পড়তে পড়তে এগোতে থাকলে মনে হয় বাচনভঙ্গিটি টিকিয়ে রাখার জোর চেষ্টা আর প্লটের জটিলতা যেন তার ঘাড়ে আলগা বোঝার মতো চেপে বসেছে।

বর্ণনামূলক সাহিত্য থেকে আনন্দ পাওয়ার ক্ষেত্রে বিগত প্রায় একশ’ বছরে আমাদের রুচির অনেক পরিবর্তন হয়েছে। গত শতাব্দীর সমস্ত সাহিত্য, সিনেমা আর টেলিভিশনে প্রচারিত সব অনুষ্ঠান আমাদের রুচির পরিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছে। আজ এ কথা অনায়াসে বলতে পারি যে, উনিশ শতকের ইংরেজি ভাষার যেসব ঔপন্যাসিকেরা আমাকে উপন্যাস পড়ার প্রকৃত আনন্দ দেয়—যখন তাদের লেখার জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে মানুষের জীবন দেখা যায়, মানুষের সেই প্রতিকৃতি আমাকে উৎসাহিত করে—তবে দুঃখের বিষয় হলো, তাদের নিজেদের সময়ে সেই লেখকদের আদৌ ঔপন্যাসিক হিসেবে ভাবা হয়নি।

রিচার্ড জেফারিসের (ইংরেজ লেখক, ১৮৪৮-১৮৮৭—অনুবাদক) মতো লেখকদের কথা আমি প্রায়ই ভাবি, যার লেখায় খামারে কাজ করা মানুষদের জীবনযাত্রা এমন সূক্ষ্মভাবে উঠে আসে, তাদের সম্পর্কে তার জ্ঞান এত বিস্তৃত আর বর্ণনা এত প্রাঞ্জল যে মনে হয় সেই শ্রেণির সব মানুষের পুরো জীবনটাই উঠে এসেছে তার লেখায়। অথবা যদি উইলিয়াম হ্যাজলিটের (ইংরেজ লেখক, ১৭৭৮-১৮৩০—অনুবাদক) কথা বলি, বা চার্লস ল্যাম্ব (ইংরেজ লেখক, ১৭৭৫-১৮৩৪—অনুবাদক), তাদের টানটান বর্ণনা, আঁটোসাটো অথচ আবেগী বাক্য, খুব সাধারণ ব্যাপার কিন্তু নয়, হেলাফেলা করে লিখে তারা বিখ্যাত হননি। তারপর যদি বলি উইলিয়াম কবেটের কথা, তিনি সেই সাংবাদিক আর প্যামফলেট লেখক, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ব্যাপারে যার লেখাগুলো তীক্ষ্ণ, বিস্ময়কর গদ্যভঙ্গিমা, মাঝে মাঝে ভয়ানক সংস্কারের প্রতিজ্ঞা, গ্রাম্য মানুষদের জীবন, তাদের খাবারের অভ্যাস, সেখানকার রাস্তা, মাঠঘাট, এমনকি গ্রাম্য হোটেলের বর্ণনাও নিখুঁত তার। এই লেখকদের মধ্যে সবাই তাদের লেখার ধারায় সেই সময়ের উপন্যাসের ধারাটি বজায় রেখেছেন। নিজেদের প্রতিভার সাথে যুক্ত হয়েছে সময়ের প্রচলিত কাঠামো। তবে সেই কাঠামো ভেঙেচুরে প্রত্যেকে, পাঠককে যে যতটুকু আনন্দ দিতে পারেন সেভাবেই নির্মাণ করেছেন তাদের নিজস্ব ধারা।

কঠোর পরিশ্রমী প্রতি লেখককেই নিজস্ব ধারা তৈরি করতে হবে; আগে যা কিছু লেখা হয়েছে তাকেই আরেকটু বাড়িয়ে চড়িয়ে লেখার দায়িত্ব নিয়ে সে আসেনি। আর সেভাবেই সচেতন একজন লেখক তার নিজস্ব ধারাটির ব্যাপারে ভাববে, সিদ্ধান্ত নেবে; কারণ সে জানে তাকে কী করতে হবে। তবে সে অতীতে যা কিছু পড়েছে বা চর্চা করেছে তার প্রভাব তার লেখার ওপরে চলে আসতেই পারে, ধারা সৃষ্টির সময়ে আগের সেই লেখকদের অভিজ্ঞতার ছায়া তার লেখায় পড়তে পারে, সুনির্দিষ্টভাবে নিজস্ব ধারা নির্মিত না-ও হতে পারে।

মৃত্যুর পরেও ফিলিপ লারকিন (ইংরেজ কবি, ১৯২২-১৯৮৫—অনুবাদক) তার নিজস্ব এবং খুবই চমৎকার ধারা নিয়ে বেঁচে আছেন, বিশেষ করে তার শেষের দিকের লেখাগুলোর কথা যদি ধরা যায়। তিনি মনে করতেন সাহিত্যের ধারা এবং উপজীব্য বিষয় বস্তুত অদৃশ্য। ফিলিপ বেশ ধীরে কাজ করতেন, বলেছিলেন, ‘তুমি যখন কিনা আবিষ্কার করছ কী বলতে চাও, কীভাবে বলতে চাও, তাহলে সেজন্যে সময় তো লাগবেই।’ কথাটি শুনতে যতটা সরল, তার অন্তর্নিহিত অর্থটি ততটাই গভীর। সাহিত্য সংগীতের মতো বিষয় নয়, এতে শুধু তরুণেরা আগ্রহী হবে তাও নয়; সাহিত্যকে কোনো নির্দিষ্ট বেড়াজালে ফেলাই যায় না। একজন লেখক যে জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা খুঁজে বেড়ান, ছড়িয়ে দিতে চান, সেটা সম্পূর্ণ সামাজিক এবং আবেগতাড়িত; এটা গুছিয়ে নিতে সময় লাগে, কীসের ভেতর দিয়ে তিনি যাচ্ছেন সেটা বুঝতে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি সাজাতে তার জীবনের সিংহভাগ পেরিয়ে যেতে পারে। এই বিষয়টি কৌশলগত এবং নিবিড় তত্ত্বাবধান দাবি করে, কারণ এতকিছুর পরে পুরো অভিজ্ঞতাটি হারিয়ে গেলে চলবে না, ফলাফল যে আকৃতিতে আসার কথা ছিল, তা থেকে বেরিয়ে অন্য আকৃতি নিলে চলবে না। প্রতি লেখকের নিজস্ব রীতি বা ধারার পেছনে রয়েছে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ছায়া।

সাহিত্যে কোন ধারাকে অনুসরণ করব, তাতে কী ধরণের শব্দের ব্যবহার করব, এসব নিয়ে আমি বরাবরই বেশ সতর্ক ছিলাম, কারণ কাজের শুরুতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে সাহিত্য আমি এতদিন ধরে জেনেছি, পড়েছি আর যে সাহিত্য আমি সৃষ্টি করতে চাই, মনের ভেতরে লালন করি, এই দুইয়ের মধ্যে একটা তফাৎ আছে। আমার অতীতের ভালো লাগা আর যে বিন্দুতে আমি পৌঁছতে চাই তার মধ্যে আছে এক ধরনের অনৈক্য। এই সাধারণ ব্যাপারটা অনুধাবনের পরপরই আমার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, প্রচলিত সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের কোনো মানে নেই।

সাহিত্যে কোন ধারাকে অনুসরণ করব, তাতে কী ধরণের শব্দের ব্যবহার করব, এসব নিয়ে আমি বরাবরই বেশ সতর্ক ছিলাম, কারণ কাজের শুরুতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যে সাহিত্য আমি এতদিন ধরে জেনেছি, পড়েছি আর যে সাহিত্য আমি সৃষ্টি করতে চাই, মনের ভেতরে লালন করি, এই দুইয়ের মধ্যে একটা তফাৎ আছে। আমার অতীতের ভালো লাগা আর যে বিন্দুতে আমি পৌঁছতে চাই তার মধ্যে আছে এক ধরনের অনৈক্য। এই সাধারণ ব্যাপারটা অনুধাবনের পরপরই আমার কাছে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে গেল যে, প্রচলিত সাহিত্যের অন্ধ অনুকরণের কোনো মানে নেই।

জেমস জয়েস (আইরিশ কবি এবং ঔপন্যাসিক, ১৮৮২-১৭৪১—অনুবাদক) তার প্রথমদিককার একটি লেখায় নিজের অস্বস্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন—-অথবা বলতে চেয়েছিলেন ইংরেজি সাহিত্যে তার গুরুর কথা, ‘আজ আমি এবং আমরা যে ভাষায় কথা বলি, তিনিও সেই ভাষায়ই বলতেন। বাড়ি, ঈশ্বর, পানশালা, প্রভু, এই শব্দগুলো তার থেকে আমার ঠোঁটে কি খুবই অন্যভাবে উচ্চারিত হয়! আমি তার মতো করে কথা না বলে থাকতে পারি না, তার আত্মাকে না ছুঁয়ে আমি লিখতে পারি না…তার ভাষার কারুকাজের ওপরে আমার হৃদয় অস্থির ঘোরাফেরা করতে থাকে।’

জেমস জয়েস ছিলেন স্বকীয়ত্বের ব্যাপারে নিরিক্ষায় পটু—লেখার বস্তুগত বিষয় থেকে তার লেখনীর ধারা পৃথক দিশায় প্রবাহিত হতো। অবশ্য এখানে আমি জেমস জয়েসের ভাষা বা শব্দের ব্যবহার নিয়ে কথা বলছি না। ইংরেজি সাহিত্য পড়তে গিয়ে আমি ভাষাগত সমস্যা বোধ করিনি—ভাষা তো ভাষার মতোই। কিন্তু একটি বিষয়ে আমি বরাবর ভাবতাম, শব্দের ব্যবহারিক অর্থের ব্যাপারে, একই শব্দ স্থান ভেদে কতরকম অর্থ প্রকাশ করতে পারে। বাগান, বাড়ি, গাছপালা, মালি, জায়গা-জমি—এসব শব্দকে ইংল্যান্ডের একজন যেভাবে বোঝে, ত্রিনিদাদের একজনের কাছে সেগুলো কতই না আলাদাভাবে ধরা দেয়। ত্রিনিদাদের ব্যক্তির কাছে হয়তো এসবের মানে ক্ষেতখামার, কৃষিকাজের কারণে একসাথে বসবাসরত গুচ্ছ পরিবার। এখন প্রশ্ন হলো, আমার নিজের কাছে যে শব্দ যে অর্থ প্রকাশ করে তা দিয়ে তবে কী করে আমি সঠিকভাবে, সততার সাথে যা লিখতে চাই তার সবটা ব্যক্ত করতে পারব? সবখানের সব পাঠক কি আমার সেই লেখা তাদের অতীতের পঠিত সাহিত্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একইভাবে গ্রহণ করতে পারবে? আমার মনে হতো জীবনে আমি যা দেখেছি তাকেই উপস্থাপন করতে হবে, আর এভাবেই নিজেকে লেখক বা উপস্থাপক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব; আমাকে সবকিছু সবিস্তারে বর্ণনা করে যেতে হবে। আমার লেখক হওয়ার পথে এই কাজটিই আমি বিভিন্নভাবে করতে চেষ্টা করেছি। প্রাথমিকভাবে, বছরদুয়েক পরিশ্রমের পরে আমি একটি লেখা শেষ করেছিলাম, যা শেষ পর্যন্ত আমার মনে হয়েছিল, যা বলতে চাই, যেভাবে বলতে চাই তা যেন বলে উঠতে পেরেছি।

আমার লক্ষ্য ছিল সত্যের অনুসন্ধান, নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার আলোকে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা, লেখকের প্রতিচ্ছবির ভেতর দিয়ে সত্যের উৎস খোঁজা। কিন্তু সেই লেখাটি যখন শেষ করেছিলাম, তারপরেও দেখলাম লেখা তৈরির পুরো প্রক্রিয়াটি বরাবরের মতোই আমার কাছে রহস্যময় রয়ে গেল।

ফরাসি সমালোচক সান্তে ব্যুভে ভাবতেন, একজন লেখকের ব্যাক্তিগত জীবন আলোচনা করলে তার লেখার ধারার কারণ সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। সান্তে ব্যুভের ধারণার আক্রমণাত্মক বিরোধিতা করে অদ্ভুত এক বই প্রকাশ করেছিলেন প্রুস্ত (ফরাসি ঔপন্যাসিক মার্সেল প্রুস্ত—অনুবাদক)। বইটি ছিল একেবারে ব্যাতিক্রমী এক সৃষ্টি, একেবারে নতুন ধরণের এবং চমকপ্রদ। কিছুটা আত্মজীবনী, কিছুটা সাহিত্য সমালোচনা আর কিছুটা আবার কল্পকাহিনী, বইটির নাম ছিল সান্তে ব্যুভের বিরুদ্ধে। সেই বইয়ে সমালোচনা করা হয়েছিল বস্তত একজন সমালোচকের, একই সাথে তুলে ধরা হয়েছিল লেখার প্রতি একজন লেখকের টান, বর্ণিত হয়েছিল লেখকের নিজস্বতা এবং তার সৃষ্টির কৃত্রিমতার স্বরূপ।

‘এই ধ্যান ধারণা’— প্রুস্ত বলেন (সিলভিয়া টনসেন্ড ওয়ার্নারের অনুবাদে) আর তিনি বলছিলেন সান্তে ব্যুভের ধ্যান ধারণা সম্পর্কে— ‘শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে আমরা জীবনে যা অর্জন করি সেসব যেন তার মধ্যে নেই, জানেনও না যে একটি লেখা একজন মানুষ লেখে তার নিজের চরিত্রের বাইরে দাঁড়িয়ে, আপন চরিত্র হলো যেখানে আমরা আমাদের নিজস্ব অভ্যাস, নিজস্ব দোষগুণের চর্চা করি।’ আর তার কয়েক পাতা পরে সেখানেই প্রুস্ত আরও যোগ করেছেন: ‘লেখকের লেখনীর উপলক্ষ যাচাই করলে বোঝা যায় যে তার সৃষ্টিতে রয়েছে ভাসা-ভাসা ব্যাপারস্যাপার বা শূন্যতার চেয়েও বেশি কিছু, অথচ তার ব্যাক্তিগত জীবনে নিশ্চয়ই রয়ে গেছে আরও গভীর বা জটিলতর কোনো ঘটনা, একজনের একান্ত জীবনের যাবতীয় অর্জন থেকে নিংড়ানো নির্যাসটুকু সে তার লেখায় ঢালতে পারে, একাকিত্বে লেখক সেই লেখাটি সাজিয়ে নেয় কেবল নিজের জন্য, পরবর্তী কালে তা জনসমক্ষে প্রকাশ পায়। নিজের জীবনে মানুষ যা কিছু চর্চা করে— যেমন অন্যের সাথে কথোপকথনের সময়ে, যতই পরিশুদ্ধ করে বলুক না কেন… তা নিজের অবচেতন মনের অগভীর কথাবার্তাই মাত্র, সেসব কথা কিছুতেই ব্যক্তির ভেতরকার সেই লালিত অনুভূতি নয় যা কিনা পৃথিবীর আর সবকিছুকে একদিকে সরিয়ে রেখে লিখে ফেলা যায়, যা কিনা লেখা যায় আপন মনে পৃথিবীর এমাথা-ওমাথা পরিভ্রমণ করতে করতে।’

এটা অবশ্য কৌতুহলোদ্দীপক— তবে কিছুতেই বিস্ময়কর নয় যে— লেখকের লেখক সত্তা নিয়ে প্রায় একই ধরনের অনুভূতি প্রকাশ করেছেন আরেক বিখ্যাত লেখক, সমরসেট মম। তার বিখ্যাত কল্পকাহিনি ‘কেকস আর অ্যালি’তে অতুলনীয় টমাস হার্ডি চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে, একটার পর একটা আকস্মিক ঘটনার অবতারণা করে (যার জন্য অবশ্য তিনি বেশ সমালোচনার মুখেও পড়েছিলেন) দেখিয়েছেন যে, ওয়েসেক্সের বিয়োগান্তক কাহিনি রচয়িতা একজন ঔপন্যাসিকের নিজস্ব জীবন কত অদ্ভুতভাবে সাধারণ হতে পারে, আর এজন্যেই লেখালেখির বিষয়টা রহস্যময়। ‘আমার এমনটাই মনে হয়’— মম পরিশেষে বলেন, ‘একজন লেখকের ভেতরের মানুষটা, যে তার মৃত্যু পর্যন্ত থাকে অচেনা এবং একাকী, কিন্তু সেই ভেতরের মানুষটা, যে সবার অজান্তে জীবন যাপন করেছিল, তার ছায়ামূর্তি অথবা আত্মা, স্বরচিত সমস্ত বইগুলো এবং তার নিজস্ব জীবনের মাঝখানে কোথাও অদৃশ্য হয়ে ঘোরাফেরা করতে থাকে, আর দুটো পুতুল সত্তার বিয়োগান্তক পরিণতি দেখে শ্লেষের হাসি হাসে…’

আফসানা বেগম: লেখক ও অনুবাদক। প্রকাশিত বই— মৌলিক রচনা: জীবন যখন থমকে দাঁড়ায় (নভেলা), দশটি প্রতিবিম্বের পাশে (ছোটোগল্প), পাশে হলো না যাওয়া (উপন্যাস), আমি অথবা আমার ছায়া (ছোটোগল্প), প্রতিচ্ছায়া (উপন্যাস), বেদনার আমরা সন্তান (উপন্যাস)। অনুবাদ: ঝাঁপ ও অন্যান্য গল্প, রোমান সাম্রাজ্য, লেখালেখি তাদের ভাবনা, রোমান প্রজাতন্ত্র, ইতিহাস আমাকে মুক্তি দেবে, পলাতক, উইলিয়াম ফকনারের উপন্যাস ‘মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আমি’।